Catatan atas Konsep Agro-Eko-Wisata dan Pandangan “Sawit Tak Bisa Dilawan”

Radar Sampit, Minggu, 2 Juni 2024 | Penulis: Destano Anugrahnu | Penyunting: Andriani SJ Kusni

Beberapa waktu lalu, tepatnya 22 Mei 2024 pukul 14:00 WIB, bertempat di Kantin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya, Dr. Sidik R. Usop, MS dan beberapa akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Palangka Raya telah mengadakan diskusi tentang konsep pengembangan agro-eko-wisata di wilayah desa-desa sekitar perkebunan besar swasta (PBS) kelapa sawit. Konsep ini digagas berdasarkan hasil penelitian Dr. Sidik R. Usop dan Dr. Jhon Retei Alfri Sandi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan–sebuah desa yang baru saja dilanda konflik antara warga adat setempat dengan perusahaan kelapa sawit perihal plasma.

Konsep yang ditawarkan dalam diskusi berangkat dari pandangan seorang tokoh dan politisi terkemuka Kalimantan Tengah (Kalteng) yang mengatakan “sulit melawan sawit, mereka mengakar konon bak raksasa”.

Tulisan ini mengambil tempat sebagai sebuah pendapat dalam diskusi akademi yang mengutamakan peran argumen, sesuatu yang sangat penting dikembangkan guna mendekati kebenaran dan menyusun politik berdasarkan kenyataan (evident politic). Posisi ini dipilih, berangkat dari hasrat merawat dan menjaga budaya kecendekiawanan yang niscayanya selalu dinamis, tidak terkecuali di Bumi Tambun-Bungai. Berada di posisi demikian, tentunya pendapat yang berbeda bukanlah wujud kepongahan.

Berpatokan pada pandangan dan sikap demikian, melalui tulisan pendek ini, penulis ingin mengajukan pendapat terkait penyelesaian konflik yang serupa benang kusut dalam tata kelola dan keberadaan perkebunan kelapa sawit. Kenyataan memperlihatkan secara kasat mata bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit dan konflik sosial c.q. tenurial, merupakan dua hal tidak terpisahkan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah bencana terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2009, BNPB mencatat telah terjadi 1.246 bencana. Sembilan tahun kemudian menjadi 2.575 dan pada 2022 terjadi 3.544, sedangkan pada 2023 jumlahnya 5.430 bencana. Bencana pada 2023 berupa 5.332 banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Salah satu pemicu utama bencana ini seperti yang diungkapkan oleh BNPB di atas adalah tingginya angka deforestasi.

Menurut analisis dan catatan Save Our Borneo (SOB), sebuah LSM di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menggunakan data Mapbiomas Indonesia, “Kalteng mengalami deforestasi sebesar 1,9 juta hektar dalam kurun waktu 20 tahun (2000-2019), dari total luasan tersebut salah satu penyumbang angka tertinggi adalah dari konversi tutupan lahan dan hutan menjadi perkebunan besar swasta kelapa sawit dengan angka 681.111 hektar”.

Jika demikian, bagaimana mungkin konsep perlindungan ekologi sebagaimana ditawarkan dalam diskusi tersebut di atas, bisa relevan pada konteks pemanfaatan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit? Kemudian berbicara tentang membangun wisata yang berdampingan dengan pemanfaatan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

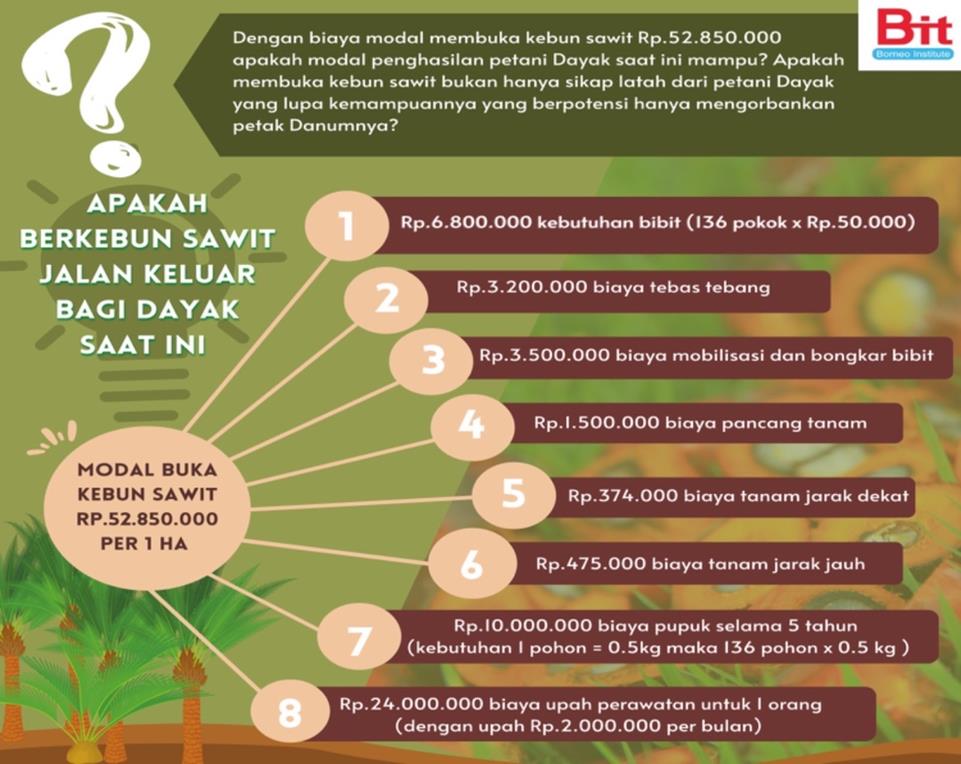

Setiap orang tentu bisa membangun dalil dan dalihnya agar tampak rasional atau masuk akal tetapi, sebagai pertanyaan reflektif: Apakah tidak justru lebih penting membangun wisata berbasis desa, tanpa harus membiarkan adanya keterlanjuran terjadinya deforestasi? Karena biaya penanggulangan dan pemulihan hutan saat terjadi bencana seperti yang berlangsung dewasa ini, tidak akan tertutupi oleh keuntungan dari proyeksi wisata yang dibangun dengan didahului oleh pengrusakan alam dan hutan. Berbicara dalam perkebunan sawit, pada tahun 2022, penulis pernah melakukan penelitian di daerah Barito, tentang besaran jumlah biaya yang mesti dikeluarkan untuk membangun satu hektar lahan sawit. Penelitian itu menemukan rincian angka seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.

Berdasarkan temuan riset ini maka konsep pengembangan perkebunan kelapa sawit ini bukanlah jalan keselamatan dan pilihan rasional bagi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah, apalagi jika mesti harus mengonversi tanah sebagai satu-satunya sumber pendapatan atau alat produksi.

Menurut hemat penulis, menerapkan konsep agro-eko-wisata di wilayah desa-desa sekitar perkebunan besar swasta kelapa sawit di Kalteng, justru seperti yang sudah terjadi dan masih berlangsung hingga hari ini, lebih banyak menyumbangkan kemudaratan dibandingkan kemanfaatan.

Konsep ini bukan konsep dengan fungsi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, tetapi untuk mengakumulasi laba, baik oleh perusahaan swasta ataupun elite individu. Karena itu, konsep ini secara hakiki bisa menjadi alat berkelindan (baca: gincu dan make up) bagi perkebunan kelapa sawit untuk melakukan ekspansi dan pengrusakan lingkungan yang semakin brutal serta trengginas. Ini yang dikatakan Prof. Hariadi Kartodihardjo mengutip David Harvey, dalam A Brief History of Neoliberalism, yang menyebut hal seperti itu sebagai “akumulasi dengan perampasan” atau “penguasaan aset publik untuk kepentingan pribadi agar mendapat keuntungan, yang pada gilirannya mendorong akumulasi dan mempertajam ketimpangan sosial”.

Konsep ‘agro-eko-wisata’ sebagaimana yang ditawarkan di atas, di satu segi bisa membuat bias penyelesaian masalah utama, terutama konflik antara PBS versus warga adat yang berlangsung seperti tanpa akhir, di segi lain bisa berakibat menempatkan masalah inti yaitu ada-tidaknya kemauan politik (political will) pemerintah untuk sungguh-sungguh menyelesaikan soal, pada urutan nomor ke sepuluh.

Kecurigaan ini muncul ketika memperhatikan bahwa alur pikir Pemerintah hingga hari ini masih berputar-putar di arus pusar pandangan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi belaka. Padahal di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, cara pandang seperti ini telah lama ditinggalkan dunia internasional.

Partha Dasgupta, ekonom asal Inggris (in: Dasgupta Review dalam tulisan Prof. Hariadi Kartodihardjo), memperkirakan bahwa nilai modal per kapita selama 22 tahun meningkat dua kali lipat dan peran sumber daya manusia per kapita meningkat sekitar 13%. Namun, nilai stok modal alam per kapita turun hampir 40%.

Fakta itu menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi selama ini tidak menghargai keragaman sumber daya alam hayati. Sebaliknya, pembangunan ekonomi mengakumulasikan modal buatan. Umat manusia secara agregat telah makmur secara ekonomi, namun cara kita memperlakukan alam untuk mencapai kemakmuran telah membawa kerusakan dan kerugian.

Untuk Indonesia, kerugian itu diderita oleh masyarakat miskin dan tertinggal, sehingga ketidakadilan makin melebar. Pada 2022, secara nasional, terdapat sekitar 25 juta orang miskin.

Terakhir, Noam Chomsky, ahli hermeneutika dan aktivis politik Amerika Serikat, pernah membahas esai klasik Dwight MacDonald “The Responsibility of Intellectuals” yang terbit pada 1945. Dalam pembahasannya, Chomsky menulis bahwa tanggung jawab kaum intelektual adalah menyatakan kebenaran dan mengungkap kebohongan.

Bertolak dari pandangan Chomsky ini, penulis berpendapat bahwa semestinya, penyelesaian konflik antara masyarakat dan desa di sekitar perkebunan besar swasta kelapa sawit yang terus berlangsung hingga dewasa ini, bukanlah dengan mencari jalan kompromi, yang jelas tidak menjawab inti masalah; berdalih sawit begitu kuat bak raksasa karena telah terjadinya perkawinan sempurna antara penguasa dan pengusaha, atau adanya dana CSR yang sayang jika tidak terserap, dan seterusnya, hanya akan memperburuk keadaan dan membentangkan karpet merah bagi kejahatan lingkungan.

Kaum intelektual tidak boleh berhenti pada pertarungan gagasan yang membebaskan, yang memerdekakan yang niscayanya diwujudkan dan dilaksanakan, pun tidak menabur benih beracun. Bukankah founding fathers kita sudah mencontohkan keteguhan hati dan konsistensi komitmen mereka dalam melawan penjajah dan berujung pada kemerdekaan yang kita nikmati hari ini sehingga universitas semestinya terus menyemai secara masif ide dan gagasan perlawanan terhadap berbagai modus operandi kejahatan lingkungan.

“Pemilik rumah tidak akan pernah berkompromi dengan perampok,” ujar Tan Malaka.

*Penulis adalah Pegiat Sosial di Kalimantan Tengah, Alumni Universitas Palangka Raya dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin